秦始皇帝陵又有新发现

导读:提到秦始皇帝陵,你最先想起的是兵马俑军阵的千人千面,还是封土堆下“以水银为江河”的地宫传说?最近一项跨学科研究,把焦点对准了陵里最“沉默”的参与者——支撑陪葬坑的木质建筑

-

目录

- 1、秦始皇帝陵又有新发现

秦始皇帝陵又有新发现

提到秦始皇帝陵,你最先想起的是兵马俑军阵的千人千面,还是封土堆下“以水银为江河”的地宫传说?最近一项跨学科研究,把焦点对准了陵里最“沉默”的参与者——支撑陪葬坑的木质建筑构件。这些在地下炭化两千年的木头,刚帮我们解开了秦帝国建设的“资源密码”。

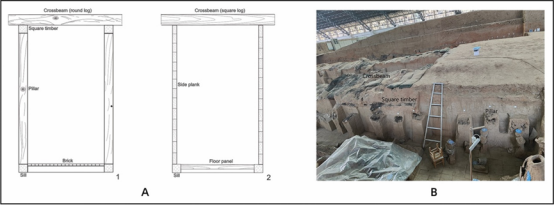

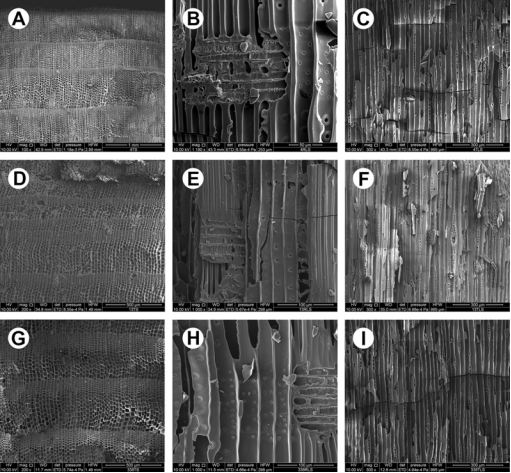

10月22日,秦始皇帝陵博物院与英国伦敦大学学院的团队,在国际考古顶刊《Antiquity》发表了一项“首次”成果:他们分析了来自兵马俑一、二号坑、百戏俑坑、石铠甲坑的657份炭化木样品,结论颠覆了很多人的“常识”——秦陵陪葬坑的主体建筑木材,居然不是骊山本地出产的,而是来自海拔2000米以上的高海拔山地,其中冷杉属占比最高。

“本地没有这树种。”参与研究的秦陵博物院考古学家跟我解释,骊山的植被以低海拔阔叶树为主,冷杉林得在2300米以上的山地才会成片生长。这意味着,两千年前的秦人,要翻越高山砍树,再把沉重的原木运到几十公里外的秦陵——放在没有机械的古代,这简直是“不可能完成的任务”,但秦帝国做到了。

更耐人寻味的是“木头的时间线”:早期修建的石铠甲坑,用的是低海拔的侧柏;到了工程后期、明显有赶工痕迹的兵马俑坑,木材全换成了高海拔的暗针叶树。“这不是选材偏好,是资源倒逼。”团队里的林业专家说,“随着工程推进,附近的低海拔森林被砍空了,只能往更高的山里拓展——你想想,每一根冷杉背后,都是民夫的汗水,也是帝国对资源的超强整合能力。”

还有个“反礼制”的发现:古代儒家典籍说“君松椁,大夫柏椁”,讲究丧葬用材的等级,但秦陵的陪葬坑压根没按这套来。空间位置相近、重要性差不多的坑,用材却天差地别——石铠甲坑用侧柏,兵马俑坑用冷杉。“秦人只讲实用。”研究牵头人、伦敦大学学院的考古学家说,“修陵是赶工期的国家工程,能拿到能用的木头,比守着礼制更重要。”

这次研究不是“推翻历史”——它没否定《史记》里“秦陵用蜀、荆地材”的记载,反而给“蜀地”加了一层“高海拔”的注解(蜀地山区本就盛产冷杉);它也没解决所有问题,比如这些冷杉具体来自哪座山?运输路线是走褒斜道还是子午道?但对我们来说,最珍贵的是“打开了新视角”:秦帝国的强大,不仅在兵马俑的军阵里,也在每一根从高山运来的木头上;考古的意义,不是“挖宝”,而是通过“木头的指纹”,还原一个帝国的运转逻辑。

作为跑了十几年文化线的记者,我总觉得考古的魅力就在“以小见大”——秦陵的木头不会说话,但它们的“年轮”“显微结构”比任何文字都真实:两千年前,有一群人带着斧头爬上高山,砍下一棵树,沿着秦直道一步步运到咸阳,最后变成陪葬坑的“骨架”。这不是“浪漫的想象”,是木头的“DNA”告诉我们的事实。

现在再看兵马俑坑,那些陶俑的背后,不仅有工匠的巧思,还有帝国的“资源拼图”。秦陵的木头没白埋——它们用两千年的时光,把一个帝国的“动员力”“务实性”,刻进了自己的纹理里。而我们,终于读懂了这份“沉默的证词”。