中国人了不起!昨天上太空今天去南极

导读:10月31日深夜的酒泉,火箭尾焰划破戈壁夜空时,我正在电视台剪辑室里调卫星信号;11月1日清晨的上海,雪龙船鸣笛驶出吴淞口的声音,顺着电话听筒撞进我耳朵——两天里,中国人的“远征

中国人了不起!昨天上太空今天去南极

10月31日深夜的酒泉,火箭尾焰划破戈壁夜空时,我正在电视台剪辑室里调卫星信号;11月1日清晨的上海,雪龙船鸣笛驶出吴淞口的声音,顺着电话听筒撞进我耳朵——两天里,中国人的“远征地图”上,刚标完“太空3.5小时最快对接”的新坐标,又圈出“南极科考第42次出发”的新航线。

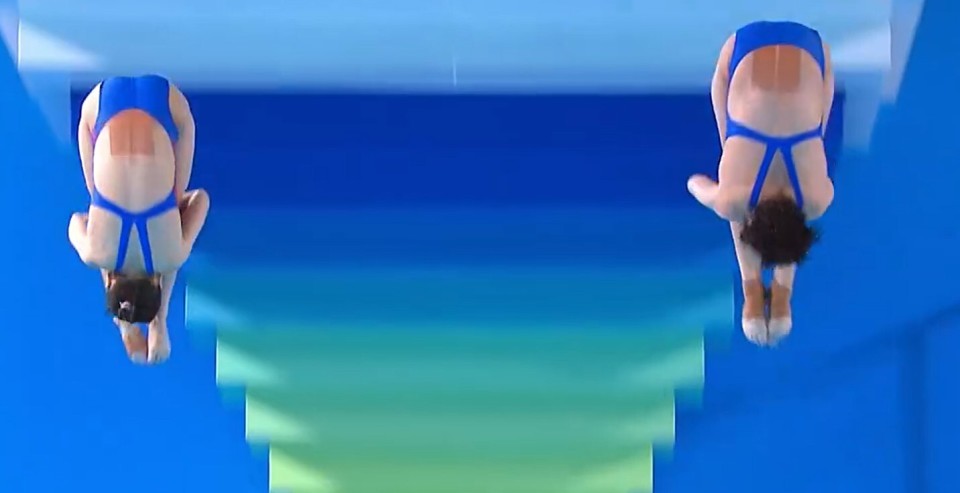

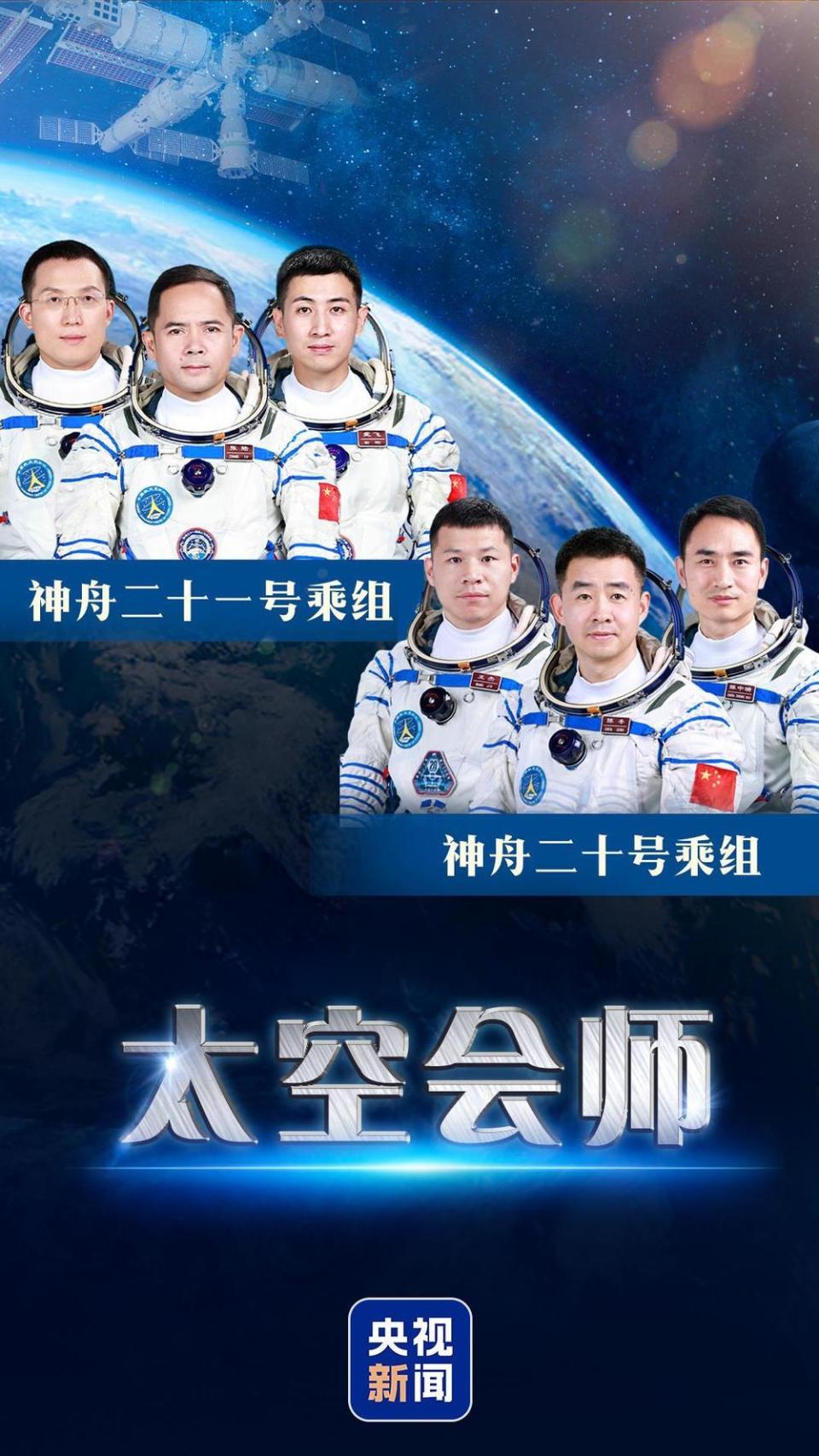

先说说太空那趟“加速度”:神舟二十一号载着3名航天员冲向轨道时,酒泉发射场的工程师攥着数据本的手在抖——“比原定时间快了7分钟”,他后来跟我打电话时还在笑,“最后一秒调整的轨道参数,刚好卡进空间站的‘怀抱’”。凌晨3点22分对接成功的消息传来,我盯着屏幕里“天和核心舱舱门打开”的画面,想起去年采访神舟十八号乘组时,他们说“对接时要盯着十字标,精度得抠到厘米级”——这一次,他们把“最快”变成了“常规操作”。更暖的是4点58分的“太空会师”:神舟二十号航天员举着提前准备的巧克力,调侃新来的队友“旅途辛苦了”,镜头扫过舱内的绿萝,连叶子上的水珠都泛着“家”的温度。

再看南极那趟“慢长征”:今天出发的考察队里,有个我认识的海洋科学家——前几年跟雪龙号去罗斯海时,他在甲板上绑了3小时设备,浪打湿了外套也不肯进舱。这次他带着“国产冰下机器人”,说“要钻透普里兹湾的冰盖,看看20年前的浮游生物样本有没有变化”。500多名队员来自80多家单位,还有泰国、智利等十多国科研人员搭伙——有人翻出前几年南极考察队遇12级风暴的旧闻,在评论区写“每一次出发都不是‘说走就走’”,底下立刻有老科考队员回复:“西风带的浪能拍碎甲板,可冰芯里藏着全球变暖的密码,不闯过去怎么拿?”

刷微博时,两条热评让我停住:一条是00后说“这节奏比追美剧还燃”,一条是70后叹“想起90年代第一次南极科考时,我们租的外国船连卫星电话都没有”——原来“了不起”从来不是突然冒出来的,是酒泉发射场里熬了无数夜的算法,是雪龙船上记了十年的航海日志,是空间站里换了一茬又一茬的实验样本,把“不可能”熬成了“”。

上午跟重庆老家的老爸视频,他举着手机对着电视里的火箭回放:“你看,咱中国人就是能!”我指着屏幕里雪龙船的锚链说:“爸,你看那船舷上的‘雪龙2’标识,是去年新造的破冰船——以前老雪龙号过西风带要绕3天,现在能直接撞开1.5米厚的冰。”老爸摸了摸手机屏幕,像摸小时候我得的小红花:“哦,原来你们写的新闻,都是真真切切的‘过日子’啊。”

想起上周采访秦岭站设计师时,他说“等配套设施建冬天也能住人”;昨天跟雪龙号厨师聊天,他说“这次带了重庆火锅底料,给队员们解解乡愁”。从太空到南极,中国人的“远征”从来不是“为了装酷”——是要把空间站变成“太空实验室”,让抗癌药物能在微重力下结晶;是要把南极冰芯里的气候密码“读出来”,给未来的气候政策找依据;是要让几十年后的孩子,能指着课本说“这件事,我叔叔参与过”。

刚才编辑发来了最新热榜截图:#神舟二十一号最快对接# #第42次南极考察队出征# 都挤进了前五。有网友留言“这才是最燃的‘双更’”,我回复他:“燃的不是新闻,是写新闻的人——是酒泉发射场里熬红眼睛的技术员,是雪龙船上绑了二十年物资的老水手,是空间站里抱着实验箱不肯放的航天员,他们把‘奋斗’写成了最朴素的日常。”

风从窗外卷进来,吹得桌上的稿纸沙沙响。楼下早餐店的老板举着手机喊我:“小李,快来看,火箭发射的回放!”我走过去时,他正对着屏幕拍视频,背景音是锅里煮小面的“咕嘟”声——电视里的火箭在上升,锅里的面汤在翻滚,手机里的雪龙船在破浪,这三个画面叠在一起,突然就懂了:所谓“了不起的中国人”,不过是一群人把“想做的事”,做成了“该做的事”,做成了“一直做的事”。

晚上要去接儿子放学,我打算跟他说:“今天有两个好消息——叔叔们坐飞船去了空间站,阿姨们开船去了南极。”他肯定会瞪大眼睛问:“那他们什么时候回来?”我会告诉他:“等你放寒假时,叔叔们会从太空带星星的消息回来;等你放暑假时,阿姨们会从南极带冰的故事回来——而我们要做的,就是把这些故事,慢慢讲给更多人听。”

窗外的路灯亮了,我低头继续敲键盘。屏幕上的新闻标题闪着光,像极了酒泉夜空里的火箭尾焰——那是中国人的“远征”,从来不是终点,而是下一次出发的起点。